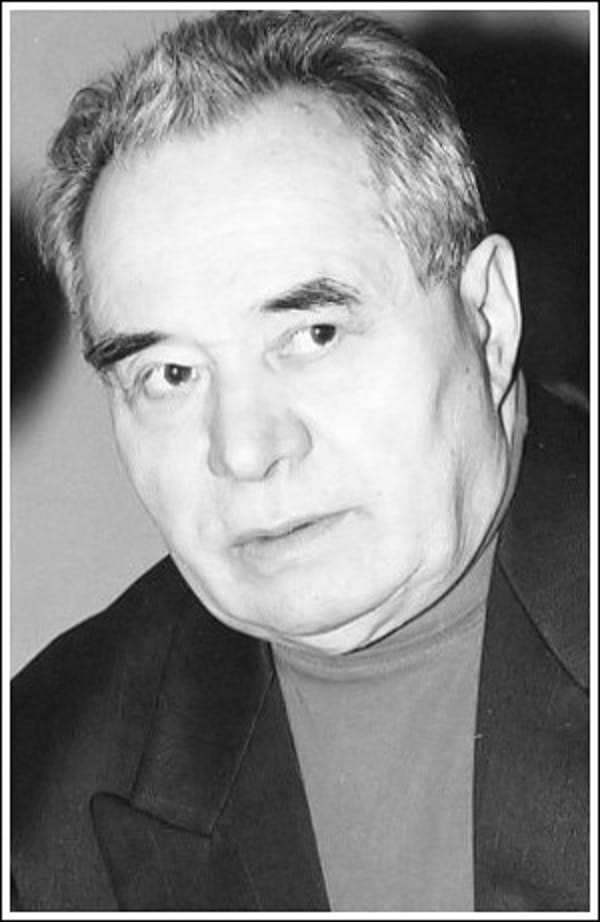

Интервью с главным психотерапевтом Минздрава России Борисом Дмитриевичем Карвасарским (1931–2013)

Недавно я разбирала свой электронный архив и обнаружила этот замечательный материал.

С радостью представляю вашему вниманию интервью с главным психотерапевтом Минздрава России Борисом Дмитриевичем Карвасарским (1931–2013).

Журналист, автор текста Марина Ивлева

Автор и руководитель проекта Владимир Слабинский

***

Возможно ли счастье? Как стать счастливым? Как сохранить душевное здоровье? На эти вопросы отвечает главный психотерапевт Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения неврозов и психотерапии института им. В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург) Борис Дмитриевич Карвасарский.

Случай из практики

В клинику им. Бехтерева поступил молодой человек. Его участь была печальна: у него, скрипача, полностью отказала рука, вид скрипки вызывал ужас. После долгих поисков прояснилась картина: мальчик рос в интеллигентной семье, с юных лет его отдали в музыкальную школу, прочили судьбу Чайковского и Рахманинова. Вся жизнь семьи была направлена на взращивание гения. Родители и родственники ждали от него достижений. Юный музыкант вырос и… И превратился в среднего скрипача. Муки несоответствия возложенным надеждам, колоссальный удар по самолюбию и самооценке – все это не прошло даром. Как выход из ситуации – возникает дискинезия скрипача, рука не может даже водить смычком, она «парализуется». Измученный организм сам нашел выход: «Лишь болезнь руки не дает мне стать гениальным музыкантом, оставьте меня в покое…».

Об эмоциональном состоянии общества и условиях его улучшения

– Борис Дмитриевич, ушло в прошлое время, когда люди в едином порыве провозглашали: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Кажется, мы стали эгоистичнее. А когда-то были безмерно оптимистичны, а потом вдруг массово впали в депрессию. Вам как врачу-психотерапевту понятно душевное состояние общества: какие мы сегодня?

– Это правда, что эмоциональное состояние народа стремительно меняется. Даже на протяжении последнего десятка лет произошла не одна метаморфоза.

Помните, середина перестройки, обвал всех прежних ценностей: нарастала тревога, неуверенность в том, что будет завтра. Но парадоксальным было другое: людей с неврозами в тот трудный период разлома вдруг резко стало меньше! Даже в нашем институте им. Бехтерева на время почти опустели палаты. Да-да, с одной стороны, нарастала всеобщая тревожность, а с другой – от страха остаться беззащитным у человека откуда-то брались недюжинные силы, и даже наши постоянные пациенты адаптировались, выздоравливая на какое-то время. Все это очень напоминало время войны.

Во время перестройки эмоциональное состояние общества нельзя было назвать стабильным

Потом, когда мы стали продвигаться к более упорядоченной жизни, невротики появились вновь. И вот тогда число неврозов стало несоизмеримо больше.

Что касается нашего времени, скажу абсолютно авторитетно: общее эмоциональное состояние всего общества в последние год-два стало значительно лучше. Меня часто спрашивают – и журналисты, и политики: что ждет Россию, ухудшится или улучшится эмоциональное состояние общества? И что надо сделать, чтобы улучшилось? Не устаю повторять: эмоциональное состояние и дальше будет улучшаться. Правда, при некоторых условиях.

– Эти условия выполнимы?

– Вполне. Причем как для общества в целом, так и для каждого человека отдельно. Условия эти были сформулированы французскими экзистенциалистами во времена нацизма, причем помогли выжить целым нациям. Тогда они звучали как лозунг: борьба в любых условиях. Даже когда погибаешь.

Я бы перефразировал: труд в любых условиях! Даже когда давит депрессия, катастрофически нет рабочих мест, потому что все заводы позакрывались.

На фото – молодые ленинградские рабочие 40-х годов

– Хорошая формула выживания и сохранения душевного здоровья.

– И почти безотказная. Но есть еще один секрет: «Крыша едет, дом стоит».

– Если не жалко, откройте.

– Не только не жалко, а даже, наоборот, рад всячески пропагандировать эту простую формулу сохранения душевного здоровья. Она пришла из психотерапии, так называемая триада Роджерса. Три положения, которыми должен руководствоваться человек: он должен быть подлинным, он должен быть сопереживающим, и он должен быть принимающим.

– Кажется, за простыми словами – глубокий смысл. Расшифруйте, чтобы все правильно понять.

– Первое, человек должен быть подлинным, аутентичным. Помните, бывали времена, когда нужно было говорить одно, думать другое, вести себя по-третьему. Полный разлад! Впрочем, порой от времени это не зависит, а лишь от самого человека. Подлинность предполагает, что я думаю, говорю и веду себя синхронно. Могу и хочу себе это позволить.

– Поэт сказал бы: «будь самим собой».

– Именно так. И ни перед кем не стоит разыгрывать драматических ролей и сцен.

Второе – будь сопереживающим. Это так по-человечески! Самое интересное, когда сопереживаешь людям и в радости, и в горе, то вопреки «законам физики» душевные силы не растрачиваются, а наоборот, растут.

А вот с третьим советом – принятия – многим трудно согласиться, но… Если хотите, он совпадает с христианским принципом и тысячу раз проверен наукой и здравым разумом. Я должен принять человека таким, какой он есть. Мир – какой он есть.

Все болезни от нервов

– Борис Дмитриевич, мы любим повторять эту фразу: все болезни от нервов. С другой стороны, вы рассказывали, что многие тяжелобольные люди, болезни которых явно связаны с внутренними конфликтами и непроговоренными переживаниями, даже на смертном одре не хотят признавать психологических мотивов своих проблем со здоровьем, повторяя, что психотерапия – пустая болтовня и жили же люди без психологов. А на самом деле многие болезни возникают от конфликтов с окружающим миром?

– Для начала предлагаю хотя бы условно определить, что такое конфликт. Если я поссорился с товарищем, это не тот конфликт, который приведет к сбою душевного здоровья, к болезням сердца, желудка или других органов. Ведь я его осознаю, и потому он ничего не стоит для меня.

Более того, нередко душевная выносливость и человеческая сила даже закаляются конфликтами или стрессами, которые мы перерабатываем и разрешаем. Этакая тренировка выживаемости. Разрушительны те конфликты, которые я не осознаю. И потому никак не решаю.

Специалисты даже разработали примерный перечень конфликтов, которые чаще всего приводят к неврозам (или другим болезням). Вот лишь несколько примеров: конфликт между потребностью быстрых достижений и отсутствием способности к усилию и настойчивости.

Борьба с самим собой – неблагоприятное состояние

– Как это знакомо! Видимо, чтобы избежать срыва, надо почаще себе говорить: «не все сразу, дружище». И побольше настойчивости.

– Да, но только если осознаешь суть душевных мук. А вот еще конфликт: между стремлением к достижению во всех областях жизни и невозможностью совместить требования различных ролей.

– Кажется, тоже знакомо – это ощущение, когда всем должен, нигде не успеваешь и оттого для всех плох.

– Кстати, у каждого времени свои типичные конфликты. Но есть «вневременные»: конфликт между сильной потребностью быть полноценным мужчиной/женщиной и наличием эмоционально-сексуальных неудач.

И все же, я вас удивлю, может быть, если выскажу мысль, неприятную для коллег по цеху: фраза «все болезни от нервов» – сильное преувеличение. Когда на одном из психотерапевтических конгрессов мои коллеги заявляли, что могли бы исцелять болезни сердца, легких, желудка с помощью психотерапии, я вступил в полемику. А биохимические сбои? А генетическая природа большинства болезней? Вот найдут дефектный ген у гипертоника, научатся исправлять – и сеанс у генного инженера будет эффективнее, чем десятки сеансов у психоаналитика.

Между прочим, даже доктрина медицины в последние годы изменилась! Раньше действительно многие были убеждены, что большинство заболеваний связано с состоянием психики. Сегодня теория устарела, врачи пришли к другой концепции: «био-психо-социальной». Другими словами, наше здоровье и возникновение болезни зависят от всех трех элементов. Нет заболеваний без биологической причины или психологической – они все «густо перемешаны».

Доказательство тому простое. Возьмите сердечно-сосудистые заболевания, которые в цивилизованных странах стали жутким бичом и главной причиной смертей. Увы, психоаналитики не могли решить проблему массово, разве что в отдельных случаях. Американцы избрали другой путь. Гигантские материальные средства перебросили на борьбу с факторами риска: курением, ожирением, гиподинамией. Согласитесь, все это имеет отдаленное отношение к психологии, но мир признал – США заметно продвинулись на пути к здоровью и долголетию.

Помню, мой коллега лет десять назад, приезжая в Россию на конгрессы, гордился своей визитной карточкой «психоаналитик». Теперь он с удовольствием вручает карточку с надписью «сотрудник социально-психологической службы». Что называется, почувствуйте разницу.

И тем не менее все это не умаляет значения психологии.

– В том числе, как утверждают психотерапевты, многие наши проблемы уходят корнями в детство?

– Вообще в семейные отношения. Помню случай, с которым работали мои коллеги. В семье ребенок был болен бронхиальной астмой, страдал долго и мучительно. Пока семьей не стал заниматься психотерапевт. Именно семьей, а не только ребенком.

Многие наши проблемы корнями уходят в детство

Дело в том, что нередко кто-то из членов семьи использует свою болезнь для манипуляций близкими. Да-да, жена с помощью жалоб может годами удерживать мужа, и наоборот. Ребенок, не получающий тепла и любви от матери, добивается внимания таким вот противоестественным способом. К слову, бронхиальную астму у ребенка в том случае не вылечили, но припадки стали гораздо реже и легче.

– Для таких результатов действительно нужен хороший психоаналитик.

– Конечно. Но на Западе бурно развивается и другое направление – умение каждого человека корректировать собственное душевное состояние, разбираться в себе. Появилось огромное количество литературы типа «Сам себе психолог». И это хорошее решение.

«Мы родом из детства…»

– Борис Дмитриевич, а какова мораль ситуации с молодым скрипачом, у которого руки отказались играть на скрипке?

– Она проста, но, увы, доступна не всем: принимай своего ребенка таким, какой он есть, уважай его интересы, помоги всесторонне развиваться, позволь самому выбирать свою стезю.

Как ни смешно звучит, но почти одновременно с этим юношей в клинику поступил другой – сын ведущего архитектора города, которому прочили судьбу великого зодчего и продолжателя дела отца. У него тоже рука «парализовалась» – возникла дискинезия архитектора, карандаш выпадал из пальцев.

Помните триаду Роджерса? В отношениях родителей к детям на первое место я поставил бы сопереживающее общение, наполненное безусловной любовью и теплотой. В этом – основа воспитания счастливого человека.

О счастье

– Борис Дмитриевич, вам многое ведомо о тайнах душ человеческих. Скажите, есть формула, которая поможет стать счастливым?

– Это страшно сложный вопрос. Можно вспомнить Камю и его «Чуму», за которую он получил Нобелевскую премию. Формула счастья там фактически та же, о которой я уже сказал: труд, любимый труд, и в любых условиях.

– А для Пушкина, он как-то писал: «нет счастья без любви…».

– Конечно, это очень важно… А вот еще Вернадский: «Человек, уходя из жизни, должен сказать: я сделал все, что мог сделать, я не сделал никого несчастным, я постарался, чтобы после моей смерти к той же цели на мое место встало много таких же – нет, лучших работников, чем был я сам». Чем не формула для счастья?

Счастье – это гармония с собой, миром и любимым делом